《簡明.碳辭典》:內部碳定價

2023-2-21

又來到《簡明.碳辭典》系列,一篇文深聊一個碳名詞,國際最新趨勢不再混亂,聊時事,秀常識兩相宜。

氣候法已三讀通過,在今年可以預見的未來即將由高排碳的企業開始徵收碳費,並且在可以預見的未來,產業鏈中的中小企業也即將面臨海內外各種碳盤查、碳減量的壓力。

這個情況中,最常聽到的是「客戶問我說」。客戶問我說「有沒有做碳盤查?」,客戶問我說「能不能先填一下這個碳足跡表單?」,客戶問我說「你們家材料是否比另一家碳足跡更低」?

「客戶問我說」就像是一個傳話遊戲一樣,一個問一個,直到傳透了整個供應鏈,從最下游到最上游。

台灣的企業該如何玩好這場傳話遊戲?第一步當然是先做好自身的「碳盤查」,清楚計算自身的碳排放量。

而完成盤查之後,作為減碳策略的一種,公司永續部門可以考慮引入碳管理重要手段:「內部碳定價」策略。

什麼是內部碳定價(ICP)?

首先我們先理解「碳定價」為何物。

「碳定價」是一種精神,要將無形的碳排放貼上一個價格標籤,好讓隱形的外部成本可以反映在企業的營運上,藉此減少碳排放量。

碳定價的精神則展現在四種形式上:

- 總量管制:由政府規定一個全國性的總排放量,再把配額分配給各大企業,藉由逐年減少配額達成減排的成效。

- 碳費:由政府直接針對企業碳排噸數收取碳費,類似針對空污收取費用一樣。

- 碳信用/碳抵銷機制:企業在經歷減碳努力後,可以藉由購買經過國際認證的減碳計畫單位所開發的碳抵銷額度(carbon credit),來抵銷掉部分企業自身的碳排放。

- 內部碳定價

(延伸閱讀:碳定價、碳交易、碳中和、淨零、碳關稅、碳捕捉、碳預算...一次搞懂16個碳名詞)

內部碳定價就像是把國家政府層級所做的碳定價遊戲,搬到公司內部來執行,藉此協助企業達成永續轉型。

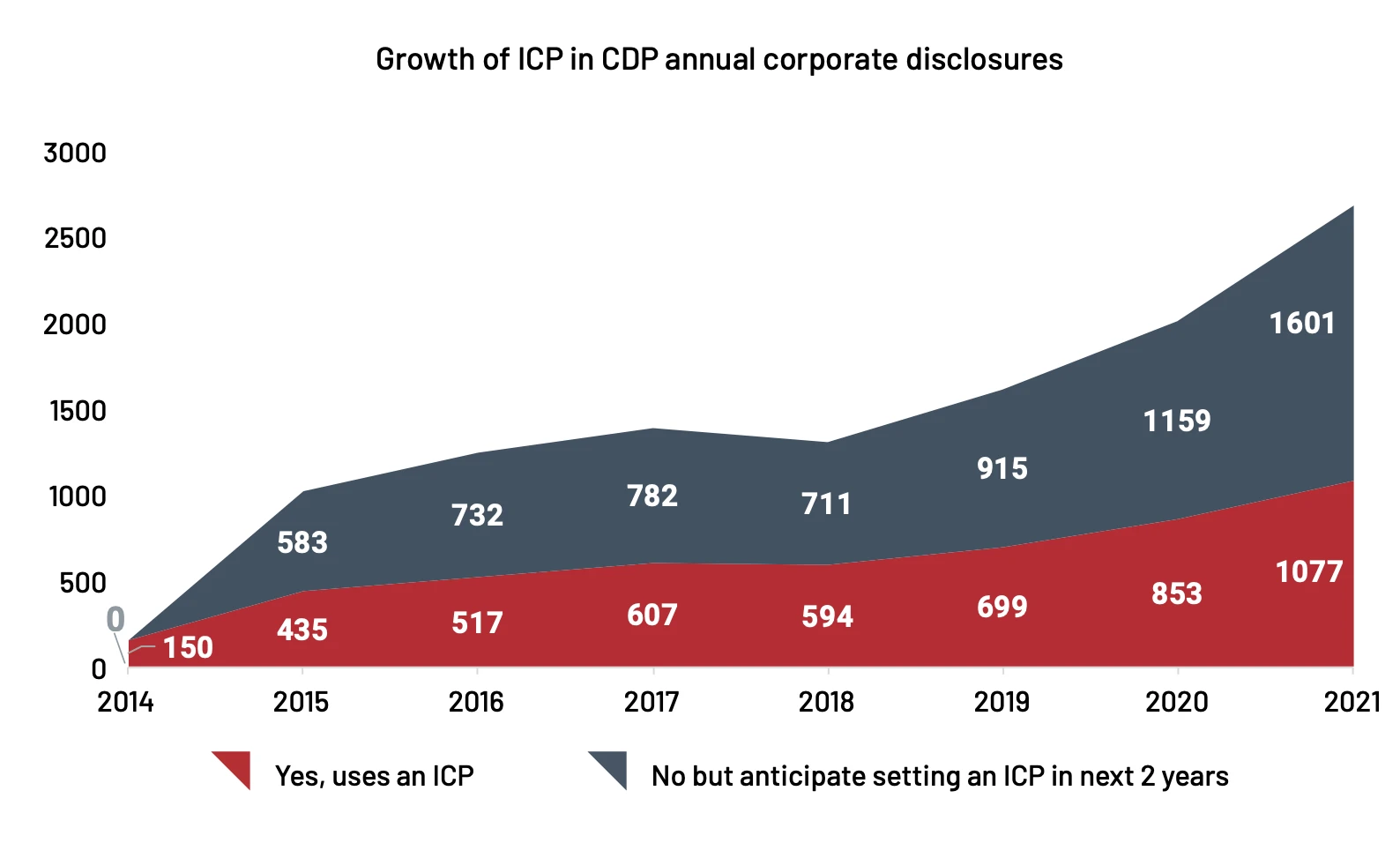

根據 2022 年 CDP 報告 ,在 2022 年全球已有 1,077 間公司回報開始推動 ICP,並且有 1,601 間公司回報會在兩年內開始執行 ICP。

內部碳定價(ICP)怎麼做?

國際企業都在做的 ICP,最主流的作法有兩種。

碳費

就像政府直接跟企業收碳費一樣,企業也可以自己決定要對各部門收碳費。

這通常是由管理層訂定,要求各部門開始針對自己的碳排進行盤查,並且依照噸數收取碳費。

這個碳費也不會莫名落入股東口袋裡,一般來說,這份碳費會成立氣候基金,回到各部門手上進行低碳投資,專款專用。

這樣的作法有兩大好處,在顯著提高各大部門減排動機的同時,也讓各部門有預算可以進行減碳投資,這才有錢可以真的進行轉型。

例如台達電就採取這樣的做法,把碳費直接訂在 300 美元/噸 CO2e 的高價,積極推動企業永續轉型。

不過,300美元碳費可以說是天價了,並不是所有企業都需要模仿這點,而直接徵收碳費的方案也是 ICP 中阻力最大的一個選項(直接從部門口袋中掏錢),相當考驗公司上下對減排的共同的認知與領導人的魄力。

影子價格

另一個更常被考慮,CDP 問卷調查顯示一半以上的企業採用的,則是「影子價格」。

如同其名,影子價格是把企業所預期的「未來即將發生的碳價格」投影在現在的成本分析與決策中,在評估各項方案中把還未發生的「碳費」也考量進去。

一個很簡單的舉例:新的部門規劃可能要考慮火力發電與再生能源兩種選項,若將碳排的影子價格考量進去,火力發電未必是最便宜的選項。

這樣的計算方式,讓影子價格成為一種「虛擬碳價」,碳成本並沒有實質金流(不用從口袋掏錢),執行容易也不影響會計報表,因此成為廣受企業歡迎的方案。

影子價格的著名案例是美國耶魯大學在 2015~2016 年開前減排計劃,引入 ICP,是全球第一間執行內部碳定價的大學機構。

耶魯大學使用影子價格機制,依照當時美國聯邦政府的定價為 40 美元/噸 CO2e 。並且要求校內 20 棟建築物每年減排 1%,如果減排績效高於這個目標就可獲得相對基金。

相反的,績效差的要上繳碳費,作為這份基金的來源。

其成果顯示,有納管的建築物減碳績效顯著大於沒有納管的建築物。而耶魯大學的經驗中也顯示,制度設計是推行 ICP 的關鍵。好的制度則需要經過實際推動,獲取經驗才能修改。

因此推動 ICP 初期,團隊是否能夠一起勇敢犯錯,在試錯中前進,會是永續轉型的第一項挑戰。

推動 ICP 碳費應該訂多少?

要推動 ICP,會遇到的第一個問題肯定就是「所以碳費要訂多少?」。訂定這個數字確實不容易,必須依照企業自身情況、產業型態與國際標準去做估算。

以下提供兩種碳費訂定的思路參考。

損害成本法

評估企業碳排放的外部社會成本,但因為衡量方法差異很大,因此往往參考國際機構訂定的社會成本或影子價格,例如 IPCC、WRI、World Bank 等。

在 2022 年報告中,IPCC 指出大多數國家的碳費落在 1 美元到 127 美元之間,並且超過一半的國家定價超過 10 美元。

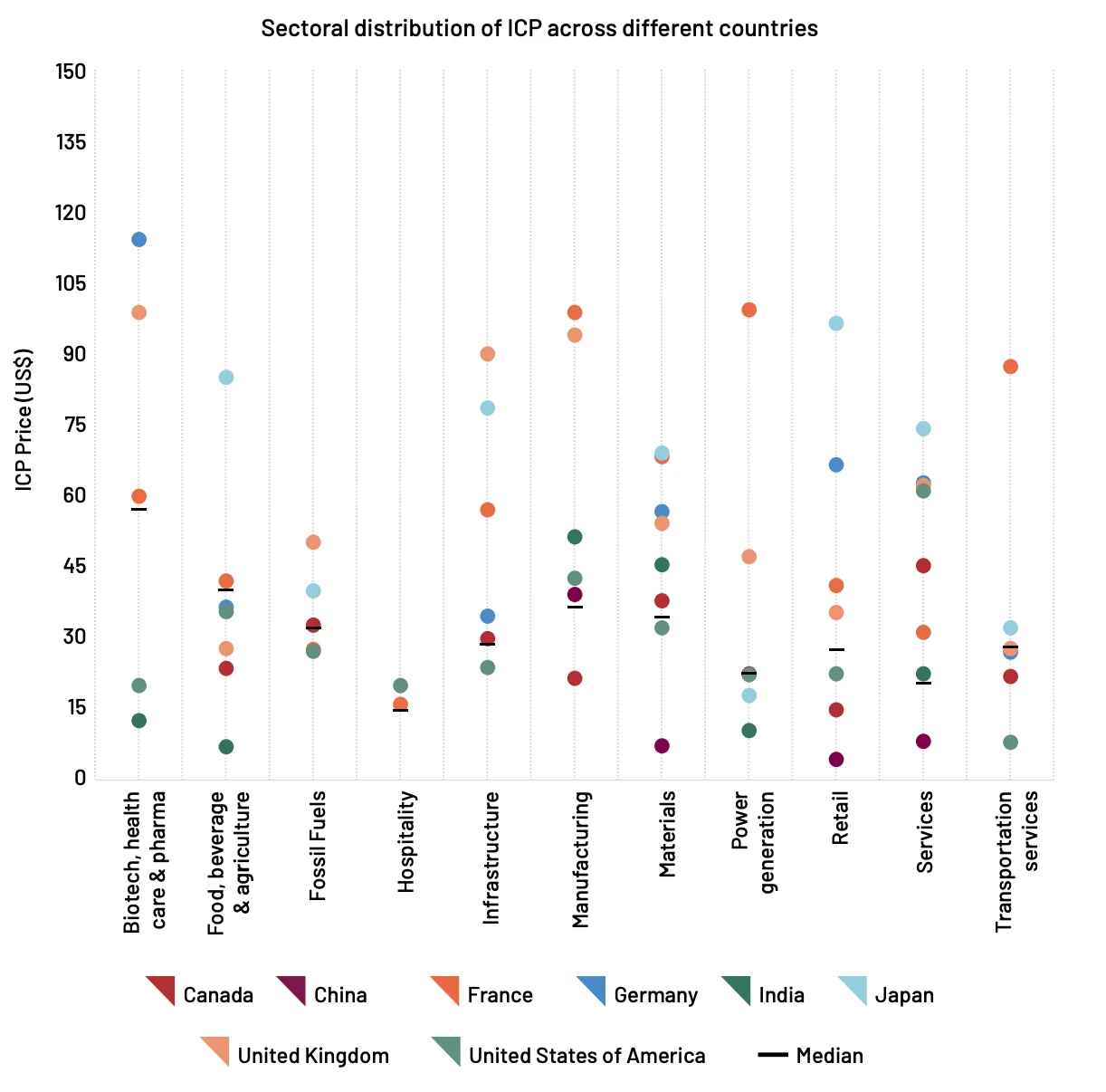

以下則是 CDP 調查獲得的各國、各行各業碳費參考值:

隱含碳費

除了參考國際指標所提供的外部成本以外,企業也可以從內部實務面去制定碳費。

例如透過 SBTi 認證去計算企業的科學化減量目標,假設算出來是到 2030 年企業要減排 1,000 噸 CO2e,而要達到這個目標估計成本是 20,000 美元,那麼 20 美元/噸 CO2e 就是一個企業內部的碳費參考值。

內部碳定價(ICP)會削弱企業競爭力嗎?

在氣候損害的風險(包括徵收碳費)還未來到時,企業採取永續轉型的預防性措施過程中可能產生的各種額外成本,被稱為「碳風險」。

一份針對台灣企業氣候轉型碳風險研究指出,ICP 確實落地執行下,可以有效控管碳成本下降,並讓碳效益上升。在減排的同時促進減碳投資,開啟一個走向永續的正向循環。

從迴歸分析的結果來看, ICP 並不是額外讓企業更加燒錢的管理手法,反而是落實永續轉型的一項必須採取的手法。

在 ICP 運用得當的情況下,可以降低轉型中可能產生的碳風險,讓企業面對未來可能產生的氣候相關風險更加有韌性。

法國三巨頭銀行之一的興業銀行(GLE),是全球第一家推動 ICP 的金融機構。

他們的目標,是以 2012 年為基準年,設定 2015 年要減 11% 碳排放。 而他們的做法有三個:

- 碳費:每一個事業單位根據排放量上繳碳費

- 再分配:徵收來的碳費,放回去重新分配於各事業單位的減碳計畫

- 獎勵機制:在公司內部成立減排獎項,讓各個事業單位來提案競賽,獲獎者補助其提案經費,最高達 100%。

因此可以看見,公司徵收碳費並不是將錢收去股東口袋,而是做了一種重新分配,讓各部門都多出一筆預算,可以也必須要進行減排行動。

在內部進行減排提案徵選也可以促進內部永續轉型的認知,以興業銀行 減排獎項為例,在 2012-2015 三年間合計有 119 個提案獲獎,並且平均每年為興業銀行節省 1180 萬美元費用。

這個案例一改過去認定的「做環保就是燒錢」,顯示出永續經營是一種企業體質轉型,從企業文化層面推動永續觀念,而不是一昧的做公關。要推動文化轉型,在台灣已經相對成熟,有許多企業採納的 ICP 不失為一個好的起點。

(延伸閱讀:關於ESG,一篇文說清楚)

而為了要有效推動 ICP,企業在設計制度之前一定要先做好內部碳盤查。畢竟,要省錢,總要先知道自己怎樣花錢。

在碳盤查階段,廠房內的機具碳排放還算好計算,以及移動的運具都還算好計算,但當來到制訂減排計劃的階段,在運具方面唯一的資料就只有一堆油單,一個數字,這時永續部門就頭痛了。

櫛構科技運用 AI 演算法與 GIS 地理圖層資訊系統設計了運具軌跡碳排分析雲端平台,為企業自家車隊提供有效碳排放數據洞察與雲端演算平台,方便企業進行碳管理,落實永續轉型。

除了隨手關燈,我們可以做更多。